Alcuni anni fa, quando il trio dei tenorissimi Pavarotti-Domingo-Carreras furoreggiava (e scassava), solo pochi melomani d.o.c.g. rilevarono un’assenza pesante: quella del quarto tenore, molto più meritevole rispetto ad almeno due dei citati, già bolliti da tempo.

Il quarto sarebbe stato Alfredo Kraus.

Dico “sarebbe” perché certi spettacoli, dal carattere più circense che musicale, non erano proprio nelle corde del tenore spagnolo: in questo senso l’antitesi di Pavarotti e del pavarottismo, nel gestire la carriera artistica, la vita privata; un altro modo di intendere il divismo: riserbo, tanto da centellinare le interviste, e fama costruita soltanto grazie alle proprie interpretazioni sul palcoscenico.

Nato nel 1927 a Las Palmas, Alfredo Kraus ha esordito nel 1956 con Rigoletto; e da allora si è prodotto in un numero ristretto di opere, quelle più adatte alla sua corda: Traviata, Lucia, Faust, Werther (di cui a lungo è stato considerato il massimo interprete), Figlia del reggimento, Favorita, Don Pasquale, Elisir, Manon.

In natura le doti in possesso del tenore non erano affatto strepitose: un timbro modesto ed un volume tutt’altro che ampio, furono piegati e valorizzati grazie ad uno studio assiduo ed una gestione intelligente e non avventurosa degli impegni teatrali.

Col tempo la tecnica di respirazione gli permise di calibrare e smorzare senza alcuno sforzo apparente, di legare, di tenere le frasi in un sol fiato per diverse misure e senza rischiare sgradevoli suoni nasaleggianti; inoltre l’uso sapiente delle cavità di risonanza facciali gli consentirono emissioni di acuti belli squillanti ed un’estensione fino al mi4 bemolle a piena voce che riuscì a conservare anche in età più avanzata (vedi le sue performances nel Guglielmo Tell e negli Ugonotti).

Gli fu riconosciuto un dominio assoluto del cosiddetto “passaggio” e, al di là di certa sua presunta freddezza, l’intelligenza di aver limitato le mezzevoci e le filature delle note: mise al bando quei vezzi interpretativi, caratteristica a mio avviso un po’ datata dei Gigli, De Lucia, Tagliavini e che rischiava di mostrare i personaggi lirici pervasi di un’eccessiva svenevolezza.

Il colore della voce era indubbiamente “argentino”, poco brunito magari, ma tutt’altro che femmineo o ammorbato da quei difetti propri di certi tenorucci leggeri leggeri, anemici e dalla respirazione deficitaria, clavicolare.

Si è detto che abbia sintetizzato il meglio della scuola italiana di Pertile e Schipa (grandi cantanti pur in possesso di evidenti limiti vocali) e la tradizione spagnola nata e consolidatasi con Miguel Fleta.

Diceva di lui Lauri Volpi, spesso e volentieri impietoso nei confronti dei colleghi: “Kraus? Il primo tenore lirico del mondo: voce, intelligenza, consapevolezza, nobiltà lo rendono senza rivali”.

A parte categorie e classificazioni, il più delle volte frutto di considerazioni meramente soggettive, che Alfredo Kraus sia stato un vero signore nella vita e nel palcoscenico non si può discutere: essenziale nel gesto ed elegante senza affettazione; le intemperanze e le gigionate loggionistiche non sapeva cosa fossero, gli stavano a distanze siderali.

Atteggiamento che pare non essere stato poi tanto apprezzato se solo pensiamo che per almeno 25 anni il mercato discografico lo ha quasi ignorato, forse anche a causa di certa critica che agli esordi vedeva in lui una certa freddezza interpretativa; o forse proprio a causa del repertorio consapevolmente limitato e di quel riserbo, la cui assenza pare aver fatto la fortuna di altri tenori e la cui celebrità è stata nutrita da vicende che nulla avevano a che fare con la propria attività teatrale.

In compagnia di Carlo Bergonzi e Jon Vikers, e più di altri, è stato un cantante che non è stato marchiato dalla denominazione di “nazional-popolare”, per usare un termine perfido, coniato ad hoc per un celebre modenese.

La sua scomparsa, nel 1999, dai media non ha ricevuto alcun particolare risalto, proprio come avvenuto più recentemente per Corelli e Di Stefano: per lui in vita i riflettori erano accesi solo in teatro.

E al momento della sua morte si sono spenti senza troppo clamore.

Un percorso artistico rigoroso che non ha voluto dire però solo ed esclusivamente opera.

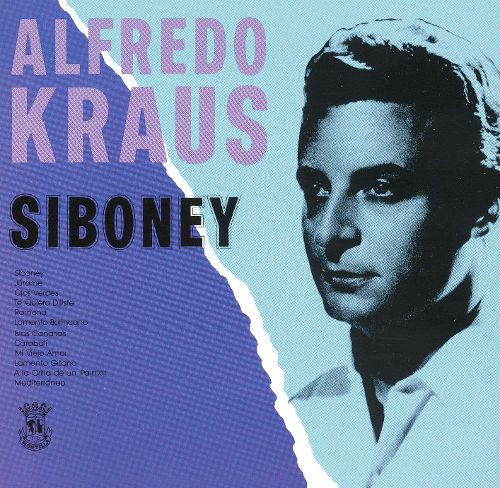

Lo dimostra questo recital, la cui edizione originale uscì probabilmente poco dopo il 1970 per la Carillon sotto il titolo “Canciones de Sempre”; poi riciclata negli anni successivi presso altre case discografiche come la Bongiovanni col nome fin troppo generico di “Canzoni Spagnole”.

Più esattamente si doveva dire “in lingua spagnola”:

1) Siboney (Leucona)

2) Jurame (Grever)

3) Ojos Verdes (Utrera.Menendez)

4) Te Quiero Dijiste (Grever)

5) Ramona (Wayne)

6) Lamento Borincano (Hernandez)

7) Islas Canarias (Picot-Tarrides)

8) Canto Carabalì (Leucona)

9) Mi Viejo Amor (Otero-Bustamante)

10) Lamento Gitano (Grever)

11) A la Orilla de un Palmar (Ponce)

12) Mediterraneo (Moja)

(Orchestra da camera di Madrid diretta dai maestri Olmeda, Moya, Sellés, Torregrosa)

Le melodie più famose di “Siboney” sono di matrice sudamericana e gran parte di queste rispecchiano quella moda che, tra gli anni ’10 e gli anni ’30, vide “l’esotismo” cubano, messicano, argentino, furoreggiare negli U.S.A. e in Europa, quando furono importati il tango, la conga di ceppo africano, la carioca di origine brasiliana.

Anche nell’Italia fascista con “Creola” di Ripp e con il “Tango delle Capinere” di Bixio-Cherubini risuonarono note d’un esotico un po’ ingenuo e casereccio.

Di altro livello e di ben altro successo internazionale fu Ramona (track n. 5) una sorta di valzer, composto da Mabel Wayne, che in verità di latino aveva ben poco, essendo l’autore uno yankee d.o.c; la canzone fece il giro del mondo grazie sia ad un film, sia all’interpretazione di Dolores Del Rio.

L’esotico anni ’30 vuol dire anche rumba.

Una danza, ma non solo, che acquisì un grande popolarità sulla scia del film “Cuban Love Songs” con Lupe Velez ed il grande baritono Lawrence Tibbet: in quel periodo, poco dopo “El Maniero, divenuto cavallo di battaglia di Tito Schipa, Ernesto Leucona compose un’altra rumba, proprio quel “Siboney” che dà il titolo al Cd.

Alfredo Kraus quando esegue queste canzoni tende a mostrarsi interprete quasi aggressivo nell’affrontare tessiture volutamente più ostiche, rese tali proprio per dare un maggiore slancio a canzonette che si possono prestare a quelle svenevolezze che il grande tenore spagnolo ha sempre voluto evitare.

Composizioni non più che gradevoli, che ti lasciano con una sola certezza: non si ascolta alcun capolavoro indimenticabile; stesso concetto per le canzoni targate Maria Grever, l’autrice che, malgrado certo abuso mieloso che negli anni passati è stato fatto di “Munequita Linda” e di altre sue opere, ha ricevuto una rinnovata considerazione da parte della critica e che nel Cd qui proposto, con “Jurame”, “Lamento Gitano”, “Te Quiero Dijiste”, risulta la più rappresentata.

Altro discorso se vogliamo considerare quell’aspetto che è stato definito come “retrò”, e che magari potrà riguardare ascoltatori di pelo più anziano.

In “Siboney” il valore aggiunto è l’interprete, che, nel cogliere proprio questo senso nostalgico dell’operazione discografica, non dimentica di controllare ogni suono al millesimo e contribuisce a sfatare certa letteratura fasulla e superficiale che lo vedeva tenore freddino ed ingessato.

L’Orchestra di Madrid accompagna le performance di Kraus correttamente, ma nulla più.

L’aspetto più importante semmai, per operazioni commerciali di questo tipo, è che i 42′ di “Siboney” scorrono tranquilli, impermeabili a sgradevolezze iperzuccherose; anche chi non gradisce certo genere melodico, si limita agli hits da classifica o alla canzone “impegnata” non ne resterà affatto traumatizzato.

Avete capito di chi è il merito.

Edizione esaminata e brevi note

Recensione già pubblicata il 20 ottobre 2005 su Ciao e qui parzialmente modificata

Lankelot. Marzo 2008.

Follow Us