Germania, ottobre 1946, su incarico di un quotidiano di Stoccolma, un pressoché sconosciuto e giovane scrittore viene inviato a svolgere un reportage sulle condizioni di vita del popolo del paese sconfitto e ridotto a un cumulo di macerie.

Il rapporto fra letteratura e sofferenza è sempre stato il punto focale dell’opera di Stig Dagerman, provetto genio della letteratura svedese degli anni a cavallo fra le due guerre precocemente scomparso, suicida a soli 31 anni.

Dello strazio e la sofferenza per l’abbandono dei genitori e i lutti degli amatissimi nonni con cui era cresciuto (fra i quali quello del nonno avvenuto per mano di un pazzo) si trovano echi in opere quali “Bambino bruciato”, una sorta di autobiografia, e in tutti i suoi scritti più intimistici, dove emergono con forza i temi dell’angoscia e della paura come in “Il nostro bisogno di consolazione” e “L’isola dei condannati”.

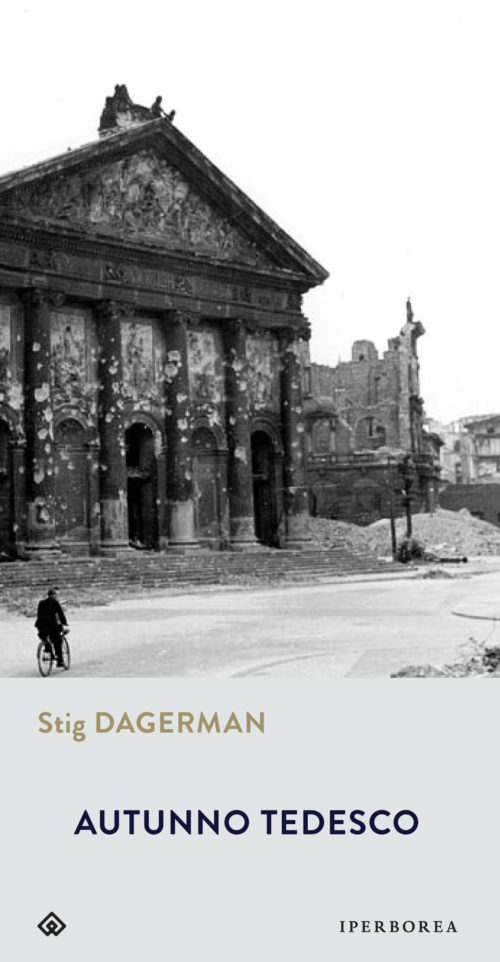

In “Autunno tedesco” (trad. Massimo Ciaravolo, postfazione Fulvio Ferrari, Iperborea, 2018 pag. 159), una forma spuria di giornalismo letterario per colui che è essenzialmente un grande romanziere, la sofferenza si fa collettiva, è quella di un intero popolo distrutto dall’orrore della guerra e chiamato a fare i conti con i propri sensi di colpa. Un popolo che si ritrova a rovistare in mezzo alle macerie alla ricerca di cibo e a cercare riparo in cantine allagate. Dagerman, l’anarchico militante che si è fatto le ossa letterarie proprio su un giornale di stampo anarcosindacalista, lui che viene dalla neutrale Svezia – la quale ha concesso durante la guerra il passaggio alle armate naziste che hanno invaso la Norvegia – viene incaricato di svolgere il suo reportage sulle disastrate condizioni di vita dei “vinti”, ma quello che ne viene fuori non è un resoconto giornalistico – come quello di coloro che “arrivano tardi il più in fretta possibile”, una cosa che Dagerman confessa di non poter mai imparare – perché con la sua empatia e la compartecipazione ai drammi individuali della fame, del freddo e della miseria, da vero uomo di lettere riesce a tratteggiare la vita quotidiana degli sconfitti nell’immediato periodo post-bellico, senza alcuna indulgenza giustificazionista, ma con un più ampio respiro, delicatezza e sensibilità verso la sofferenza umana perché “la sofferenza meritata non è meno difficile da sopportare di quella immeritata”.

Che nel 1946, a fronte della miriade di cronisti accorsi da ogni dove per fotografare l’immagine pre-confezionata di un paese sconfitto e in ginocchio, si stagli un così limpido, appassionato e per certi versi controverso documento, non è così banale, soprattutto con gli occhi della vulgata propagata negli anni immediatamente successivi a quelli del secondo conflitto mondiale, quelli della “denazificazione” denunciata proprio qui da Dagerman come un’operazione di facciata operata nei tribunali popolari a carico sempre di personaggi di secondo piano dell’orrore nazista, mentre i gradi supremi se la sono potuta dare a gambe grazie ai loro corposi conti in banca o alla compiacenza dei nuovi regimi “democratici” alleati, gli stessi che affamano in quel 1946 la popolazione stremata. Non è certo un’ingenua lettura pacificatoria quella che dà Dagerman dell’immediato dopoguerra, ricordandoci allo stesso modo in una reale presa di coscienza storiografica che “la realtà non esiste prima che lo storico non l’abbia collocata nel suo contesto e a quel punto è troppo tardi per poterla vivere, per indignarsi o per piangere, la realtà deve diventare vecchia per poter essere reale”; un po’ un manifesto sulla sua missione etica di scrittore. La sofferenza è muta ci dice Dagerman, “non desidera parole, è timida, riservata”, come se le parole la tradissero, la manipolassero e la vendessero a basso prezzo. La letteratura invece arriva per sottrarre il mondo alle letture sommarie e alle riduzioni sentimentaliste e dell’intelletto. Le sofferenze individuali delle quali Dagerman parla non sono frutto di una sua saggezza di comodo, ma derivano dallo sguardo documentaristico con il quale si è calato nella realtà della Germania dell’immediato dopoguerra con quella sua “arte di scendere in basso“ (dal titolo di un capitolo). Non è uno sguardo semplicistico di accoglienza e pietismo verso gli sconfitti, esseri viventi nella carne e nel sangue dei vinti, prima che astrazioni collettive legate ai meri dati statistici della distruzione, e non c’è nessun giustificazionismo imbelle, ma lo spirito critico di un anarchico che non si lascia fagocitare della retorica di facciata dei vincitori, con uno stile limpido e vigoroso, modesto e essenziale, senza inutili abbellimenti o esaltazioni, uno stile “nordico” come lo definisce Colm Toibin, citato nella utile postfazione da Fulvio Ferrari.

Quello sguardo e quello stile che permettono di fare luce su un universo come in ogni guerra altrimenti mai identificato: quello delle vere vittime, dei bombardati, dei profughi, degli esuli che nessuno vuole – in questo caso stipati in carri bestiame, su treni che dalla Baviera li trasbordano verso il nord che a sua volta li respingerà –, dei disperati che vivono nei bunker allagati del periodo bellico, quando non se ne vanno in giro in una desolante distesa di macerie a cercare all’interno di qualche casupola rimasta del carbone per riscaldarsi o qualcosa da mangiare per sfamare loro stessi e i propri bambini, fossero anche tremendi intrugli che fuoriescono da pentoloni e gavette. Questo sguardo sulla vita degli ultimi fa luce su un’altra guerra, quella fra i giovani cresciuti all’ombra del nazismo e gli anziani che sono stati i realizzatori della catastrofe, da cui la diffidenza del popolo affamato verso la nuova retorica socialdemocratica, in un paese sul lastrico, lasciato in tal modo scientemente dai vincitori, dove l’unica cosa che sembra funzionare sono i cinema e i teatri, in cui passano solo rappresentazioni agiografiche allestite sotto gli occhi vigili degli eserciti alleati occupanti.

Dagerman, a 23 anni, porta tutta la sua esistenza di abbandoni e lutti al servizio di questo bellissimo, lucidissimo e straziante resoconto letterario: un altro dei doni della sua purtroppo breve parabola esistenziale e artistica.

Edizione esaminata e brevi note

Stig Dagerman, nato a Alvkarleby il 05 ottobre 1923, morto a Enebyberg il 05 novembre 1954, romanziere svedese, anarchico lucido e appassionato, militante in difesa degli umiliati, degli offesi e dell’inviolabilità dell’individuo. Dopo i primi romanzi, Il serpente (1945) e L’isola dei condannati (1946), imperniati sui temi dell’angoscia e della paura, scrisse, sotto l’influsso di Strindberg, Kafka e Faulkner, il romanzo Bambino bruciato (1948), nonché quella specie di testamento spirituale che è Il nostro bisogno di consolazione (1952), oltre a numerosi drammi in cui emerge il motivo della solitudine esistenziale. Tra le altre opere, il reportage dalla Germania distrutta Autunno tedesco (1947) e i racconti I giochi della notte (1947).

Stig Dagerman, Autunno tedesco, traduzione di Massimo Ciaravolo, postfazione di Fulvio Ferrari, Iperborea, 2018, pag. 160

Follow Us